社員の教育・研修は経営層や人事部門だけでなくマネージャー層にとっても、永遠のテーマです。

人材の流動性が高いパート・アルバイトが業務を支える職場では、業務標準化のためにスキルやノウハウを繰り返し教える必要性があります。

とはいえ掛けられる手間や時間は限られています。

そこで期待されるのが動画の活用です。

予算の枠で動画をどう揃えるのか。その解のひとつが動画制作の内製化です。

目次

社員の教育・研修で動画活用が進んでいる

社員の教育・研修のために、自社オリジナルで制作した動画を用いる会社が増えてきています。

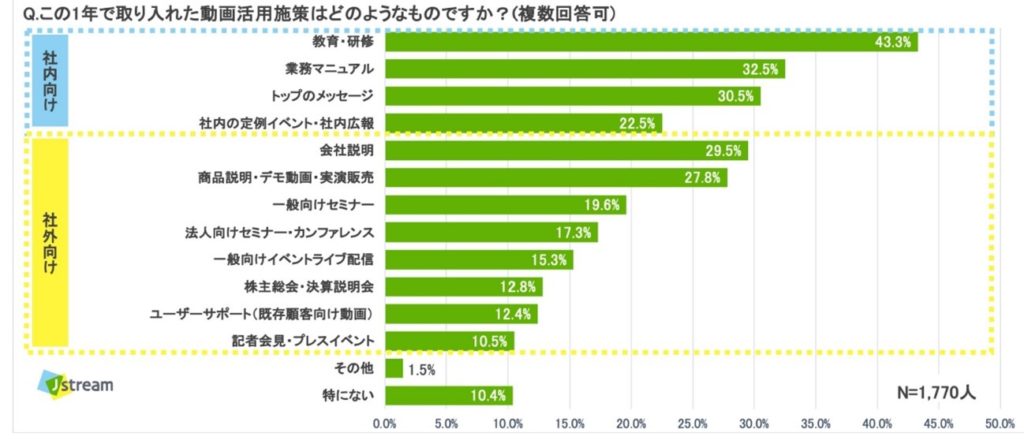

J-Stream社は2021年3月に行った調査で、コロナ環境下でのリモートワークがその傾向に拍車を掛けていると分析しています。

調査期間:2021年3月 調査対象:全国20代~60代の会社経営者、役員、及び社員

調査手法:インターネット調査 サンプル数:1,770人

もともと社内で行う教育・研修は、「手間の割に効果が疑問」との声も聞きます。OJTや部門研修の形で現場や個別部署に丸投げされるケースも多いようです。

そこで注目されるのが動画活用です。動画なら「見せたい人に、いつでも、何度でも」見せられます。

スマホで、Webサイト経由で動画を見せるなど、動画視聴の環境が整ってきていることも追い風になっています。

効果的な動画を効率的に揃えるために

では、社員の教育・研修のために動画コンテンツを導入する際のポイントはなんでしょうか。

私たち映像制作会社が最初に相談を受けるのは費用のことです。

「業務の一環で見せる教育・研修動画だから作りはシンプルでよい。その代わり、カリキュラム化するため本数を揃えることが必要だ。だからこそ費用(あるいは費用対効果)が重要で、単価を抑えて制作したい」という相談です。

解決策はあるのでしょうか。

動画制作にコストを掛けない方法は大きく2つ

あまりコストが掛けられないとすれば、方法は大きく2つ。ひとつは自社で動画を作る内製化、もう一つは費用対効果を考慮しての内製と外注の併用(作り分け)です。

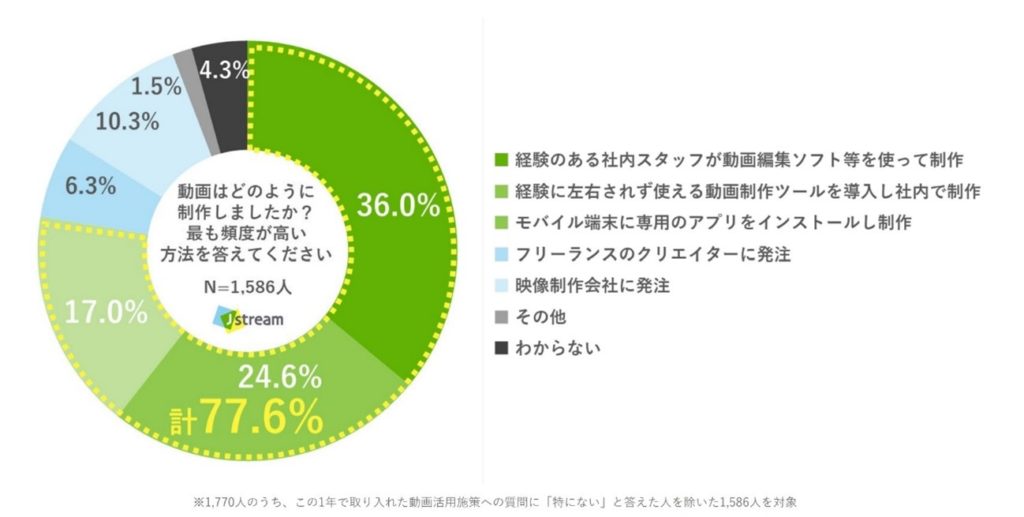

前出のJ-Stream社の調査によれば、自前で動画制作しているケースが77.6%。フリー ランスのクリエーターへの発注は6.3%で、映像制作会社への発注は10.3%です。

調査期間:2021年3月 調査対象:全国20代~60代の会社経営者、役員、及び社員

調査手法:インターネット調査 サンプル数:1,770人

それぞれにメリット・デメリットがあり、テーマにも向き不向きがあります。

内製化に必要なのは割り切り

例えば作業マニュアルの動画は、比較的自社内で制作しやすい分野です。

また、講師が解説する講義形式の研修動画なども、自前で制作しやすいでしょう。

上記のように「シンプルな動画を沢山作る」なら内製が効果的です。

その際のポイントは、凝った作りを目指さない割り切りです。

社内で「業務として見せる」のなら、撮影はスマホやタブレットでもOKでしょう。

気をつけたいのは音声です。講師の授業のように現場の音を生かすなら、スマホ用の外部マイク等を利用してきちんと録音してください。

音声がはっきり聞こえるだけで、視聴者のストレスはかなり軽減できます。

編集ソフトは素人でも使えるか

よく受けるご相談に「編集工程も内製化できるのか」というものもあります。Adobe Premierなどのプロ用編集ソフトを導入する企業もあるそうです。

但し、動画編集の世界は奥深いので要注意です。

頑張ってもなかなかプロの技には追いつけず、気がつけば一日が終わっていることも。

やはりここでも重要なのは割り切りです。

無償の編集ソフト等を使い、簡単なカット編 集に留める方が結果的にゴテゴテせずに、良い仕上がりになるはずです。

動画自動生成ツールは使えるか

AIを使った「動画自動生成ツール」というサービスも出てきましたが、静止画をテンプレートに当てはめ「動画化」するツールが多く、教育・研修動画にはあまり向かないかもしれません。

一方、「動画によるナレッジ共有プラットフォーム」として、そのなかで動画編集用のツールを提供するSaaS系サービスもあります。

Teachme Bizやtebiki、VideoStepなどが代表例で、編集で凝ったことをしないのなら簡単そうです。

クラウド上に視聴環境を設け閲覧管理や権限設定の機能が標準利用できるなど、運用面から設計するならこちらを検討してもいいでしょう。

プロに依頼すべき教育研修動画とは

社内の教育・研修用の動画は内製に向いているジャンルです。

ただし、プロに任せた方が効果的な動画はあります。

では内製するかプロに任すかを、どこで判断すればよいのでしょうか。

社内で行っている教育・研修を見直す

社内で行う教育・研修といっても目的は多様です。例えば以下はその一例です。

- 新入社員の導入研修

- 既存社員のスキルアップ

- 現場マニュアルや作業の標準化

- リリースする新製品・新サービスの解説

- モチベーションアップ

社内で実施している教育・研修プログラムの目的やテーマを見直して、どれを動画にするのか(しないのか)、動画にする場合は内製向きかどうかを検討してください。

分かりやすさの追求には第三者の目が生きる

例えば新製品・新サービスの解説動画等は、担当社員が内容を熟知しているわけですから内製向きと思われがちです。

しかし、「伝える」技術という観点ではそうとも言い切れません。

伝える技術がある第三者の目が生きるケースもあります。

製品やサービスの解説ポイントを聞き取り、時間軸を意識しストーリーに落とし込む。

そして、カメラアングルなどを工夫して分かりやすく伝える…予算をかけてでもそこに期待するなら制作会社に依頼するのも手です。

内製化を追求する場合はお手本にしたい動画を探して、その手法を研究してみてください。

例えばストーリーの構成やカメラアングル、BGMの傾向等々。

実は映像制作会社の若いディレクターたちも、そんな方法で表現の引き出しを増やしています。

動画で社員の気持ちを動かしたいのならプロに任す

目にする機会はないかもしれませんが、例えば医家向け製薬会社が営業社員(MR)向けに制作する新薬の解説動画では、プロの技が発揮されているケースが多々あります。

それは、その動画にインナープロモーションの要素が多く含まれるからだと私は思っています。

どれだけ患者や社会のために役立つ医薬品かという納得感を視聴する営業社員から引き出すことで、医師に薦める勢いが生まれるからでしょう。

モチベーションアップのための動画もプロに任せる方がよいと思います。

「気持ちを動かす」とか「態度変容を促す」とかのレベルの動画を制作するなら、クラウドソーシングで安く上げるよりは、実績のある制作会社に発注し、しっかり打合せして進めること をお勧めします。

まとめ

教育・研修用動画は業務として、ある意味強制的に見せるもの(見せられるもの)です。

だから過剰な演出や迎合するような表現は、むしろ邪魔な場合もあります。

一方で、気持ちまで動かすことを狙うのなら、コミュニケーションとしての設計をした表現であるべきです。

ポイントは教育・研修の目的と意図に沿った使い分けにあるのです。